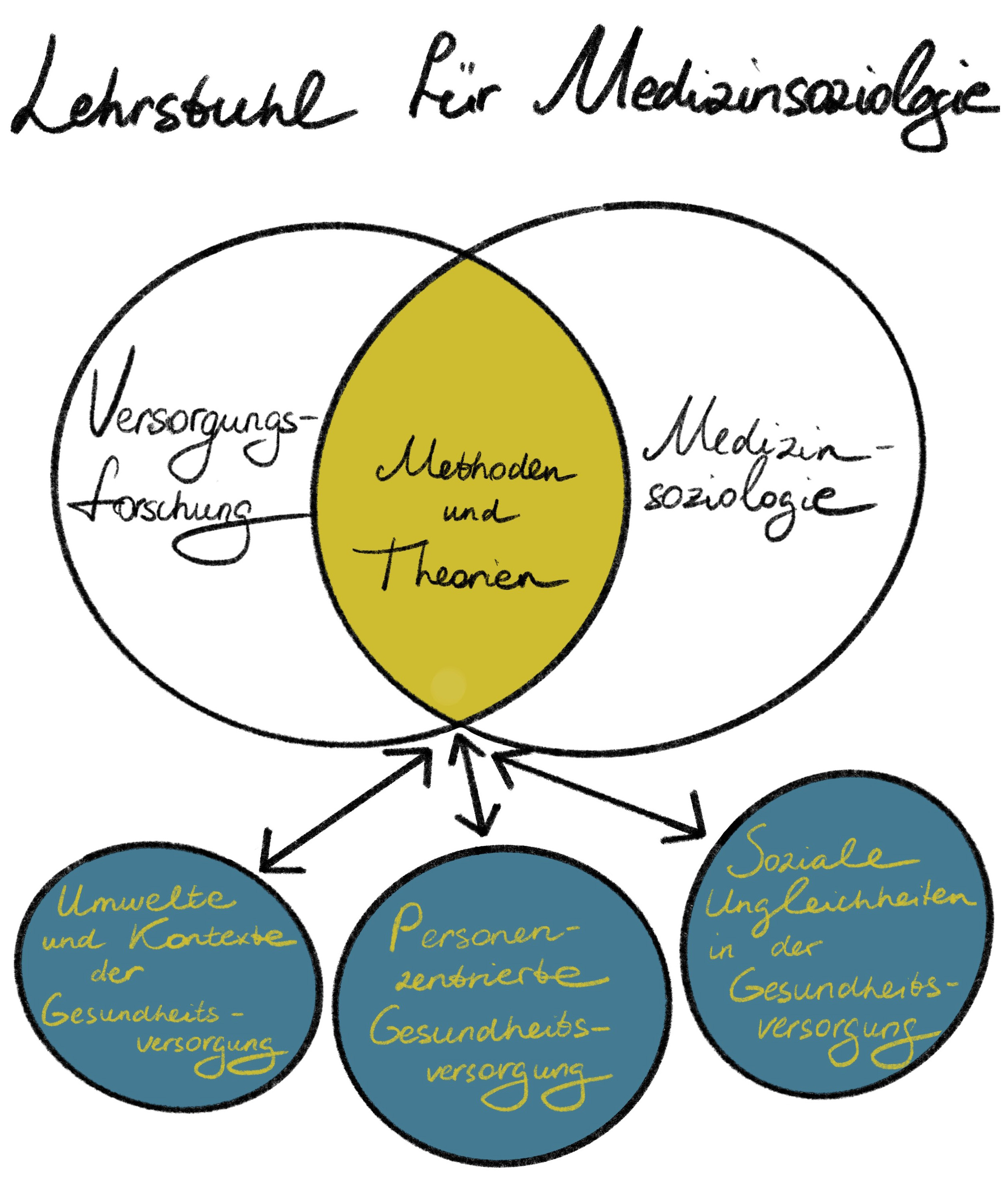

Lehrstuhl für Medizinsoziologie

Kurzbeschreibung

Der Lehrstuhl für Medizinsoziologie wurde im Februar 2023 an der Fakultät für Medizin der Universität zu Köln neu eingerichtet und wird von Prof. Dr. Lena Ansmann geleitet.

Mit unserer Forschung untersuchen wir medizinsoziologische Fragestellungen im Bereich der Gesundheitsversorgung und agieren damit an der Schnittstelle zwischen Medizinsoziologie und Versorgungsforschung.

Der Lehrstuhl widmet sich drei zentralen inhaltlichen Forschungsschwerpunkten:

- Erforschung komplexer Umwelten und Kontexte der Gesundheitsversorgung auf Mikroebene (Individuum und Interaktion), Mesoebene (Organisationen) und Makroebene (Gesellschaft). Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Mesoebene, mit anderen Worten der organisationsbezogenen Versorgungsforschung.

- Untersuchungen zur Gestaltung und zu den Rahmenbedingungen einer personenzentrierten Gesundheitsversorgung, mit einem besonderen Augenmerk auf der Personal-Patient*in-Interaktion.

- Analysen sozialer Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung.

Unser Team ist interdisziplinär aufgestellt und wir nutzen ein breites Spektrum methodischer Ansätze der empirischen Sozialforschung. Unsere Expertise umfasst vielfältige qualitative und quantitative Methoden sowie deren Integration in Mixed-Methods Designs. Auch Methoden der sorgfältigen Evaluation und Implementierung komplexer Interventionen in der Gesundheitsversorgung zählen zu unseren Kompetenzen. Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung von Forschungsmethoden für unseren Forschungsbereich. Darüber hinaus besitzen wir Expertise in der Anwendung von Theorien mit Bezug zu Medizinsoziologie, Organisationsforschung und Versorgungsforschung. Diese methodenplurale und theoriebasierte Herangehensweise ermöglicht es uns, tiefgreifende Einblicke in die komplexen Zusammenhänge innerhalb der Gesundheitsversorgung zu gewinnen.

In der Lehre bilden wir Studierende der Humanmedizin, der Versorgungswissenschaft und der Gesundheitsökonomie an der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln im Fach Medizinsoziologie sowie im Querschnittsbereich Prävention und Gesundheitsförderung aus.

Team

Prof. Dr. Lena Ansmann

Lehrstuhl Medizinsoziologie

Saskia Blütgen

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Dr. Ibrahim Demirer

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Till Hansen

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. Susan Lee

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Priv. Doz. Dr. Timo-Kolja Pförtner

Derzeit Vertretungsprofessur

Tamara Schwertel

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Dr. Anna Zinkevich

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Q&Q Lab

Das Q&Q-Lab ist ein Methodenlabor für qualitative, quantitative und Mixed-Methods Ansätze am Lehrstuhl für Medizinsoziologie der Universität zu Köln. Dabei befindet es sich an der Schnittstelle zwischen Medizinsoziologie und Versorgungsforschung. Geleitet wird das Q&Q-Lab gemeinsam von Ibrahim Demirer (Ansprechpartner für quantitative Verfahren) und Tamara Schwertel (Ansprechpartner für qualitative Verfahren). Das Q&Q-Lab weist eine breite Palette methodischer Expertise auf.

Fachliche Expertise

Unsere Expertise im Bereich Qualitative Methoden umfasst unter anderem:

- Qualitative Studiendesignplanung

- Erhebungsmethoden: Interviews, Gruppendiskussionen, teilnehmende Beobachtung

- Auswertungsmethoden: Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf interpretative und rekonstruktive Verfahren, wie etwa dokumentarische Methode, Grounded Theory, objektive Hermeneutik, Tiefenhermeneutik, visuelle Methoden

- Forschungsprogramme: Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Situationsanalyse, Ethnografie, wissenssoziologische Diskursanalyse

Unsere Expertise im Bereich Quantitative Methoden umfasst unter anderem:

- Studiendesignplanung: Wir verfügen über Expertise in der Studienplanung von der Fragebogenkonstruktion bis hin zur Anwendung innovativer Studiendesigns

- Auswertungstechniken: Beratung zu verschiedenen Auswertungstechniken wie deskriptive Statistik, Regression, Faktorenanalyse und Instrumentenvalidierung von Patient Reported Outcome Measures (PROMs) und Patient Reported Experience Measures (PREMs)

- Fortgeschrittene Auswertungstechniken: Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf fortgeschrittenen Methoden der quantitativen Analyse, wie z. B. quasi-experimentelle Methoden und Kausalanalysen

Studiendesignplanung von Mixed-Methods Studien:

- Auswertungstechniken: Fragen mit Hinblick auf die Integration qualitativer und quantitativer Ansätze

Ziele und Angebote

Die Ziele des Q&Q Lab sind vielfältig und spiegeln unser Engagement zur Förderung von Forschungsmethoden in den Bereichen Medizin, Soziologie und medizinsoziologischer Versorgungsforschung wider. Unsere Hauptziele sind:

- Methodenaustausch: Wir wollen dazu beitragen, die Diskussion über Forschungsmethoden voranzutreiben, indem wir innovative Ansätze fördern und einen Raum für den Austausch von Ideen schaffen. Dazu bringen wir uns Workshops, Symposien und Panels ein.

- Methodenentwicklung: Das Q&Q-Lab setzt sich für die Stärkung und Weiterentwicklung von qualitativen, quantitativen, Mixed-Methods-Ansätzen ein. Durch die Integration von qualitativen und quantitativen Methoden streben wir eine umfassendere und aussagekräftigere Forschung an.

- Forschungskooperation: Die Methodenkompetenzen des Q&Q-Lab sind darauf ausgerichtet, Forscher*innen bei der Planung und Durchführung ihrer Studien zu unterstützen. Für Kooperationsanfragen bezüglich Publikationen und Drittmittelprojekten stehen wir gerne zur Verfügung.

Interdisziplinäre Veranstaltungen, Tagungen und Panels

Das Q&Q-Lab stellt eine methodische Austauschplattform bereit, die einen interdisziplinären Austausch ermöglicht. Neben der Methodenlehre in den Versorgungswissenschaften, der Medizin und den Rehabilitationswissenschaften, bieten wir Workshops an, richten Tagungen und Panels zu methodischen und methodologischen Themen aus.

Veranstaltungsankündigung: Das Q&Q Lab organisiert in Kooperation mit dem Mixed-Methods Labor der Universität Oldenburg aktuell eine Pre-Conference des DKVF zum Thema „Theoretisch-methodische Weiterentwicklung zu Kontext in der Versorgungsforschung“. Dieses findet am 04.09.24 von 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr online statt.

Q&Q Lab

Das Q&Q-Lab ist ein Methodenlabor für qualitative, quantitative und Mixed-Methods Ansätze am Lehrstuhl für Medizinsoziologie der Universität zu Köln. Dabei befindet es sich an der Schnittstelle zwischen Medizinsoziologie und Versorgungsforschung. Geleitet wird das Q&Q-Lab gemeinsam von Ibrahim Demirer (Ansprechpartner für quantitative Verfahren) und Tamara Schwertel (Ansprechpartner für qualitative Verfahren). Das Q&Q-Lab weist eine breite Palette methodischer Expertise auf.

Fachliche Expertise

Unsere Expertise im Bereich Qualitative Methoden umfasst unter anderem:

- Qualitative Studiendesignplanung

- Erhebungsmethoden: Interviews, Gruppendiskussionen, teilnehmende Beobachtung

- Auswertungsmethoden: Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf interpretative und rekonstruktive Verfahren, wie etwa dokumentarische Methode, Grounded Theory, objektive Hermeneutik, Tiefenhermeneutik, visuelle Methoden

- Forschungsprogramme: Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Situationsanalyse, Ethnografie, wissenssoziologische Diskursanalyse

Unsere Expertise im Bereich Quantitative Methoden umfasst unter anderem:

- Studiendesignplanung: Wir verfügen über Expertise in der Studienplanung von der Fragebogenkonstruktion bis hin zur Anwendung innovativer Studiendesigns

- Auswertungstechniken: Beratung zu verschiedenen Auswertungstechniken wie deskriptive Statistik, Regression, Faktorenanalyse und Instrumentenvalidierung von Patient Reported Outcome Measures (PROMs) und Patient Reported Experience Measures (PREMs)

- Fortgeschrittene Auswertungstechniken: Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf fortgeschrittenen Methoden der quantitativen Analyse, wie z. B. quasi-experimentelle Methoden und Kausalanalysen

Studiendesignplanung von Mixed-Methods Studien:

- Auswertungstechniken: Fragen mit Hinblick auf die Integration qualitativer und quantitativer Ansätze

Ziele und Angebote

Die Ziele des Q&Q Lab sind vielfältig und spiegeln unser Engagement zur Förderung von Forschungsmethoden in den Bereichen Medizin, Soziologie und medizinsoziologischer Versorgungsforschung wider. Unsere Hauptziele sind:

- Methodenaustausch: Wir wollen dazu beitragen, die Diskussion über Forschungsmethoden voranzutreiben, indem wir innovative Ansätze fördern und einen Raum für den Austausch von Ideen schaffen. Dazu bringen wir uns Workshops, Symposien und Panels ein.

- Methodenentwicklung: Das Q&Q-Lab setzt sich für die Stärkung und Weiterentwicklung von qualitativen, quantitativen, Mixed-Methods-Ansätzen ein. Durch die Integration von qualitativen und quantitativen Methoden streben wir eine umfassendere und aussagekräftigere Forschung an.

- Forschungskooperation: Die Methodenkompetenzen des Q&Q-Lab sind darauf ausgerichtet, Forscher*innen bei der Planung und Durchführung ihrer Studien zu unterstützen. Für Kooperationsanfragen bezüglich Publikationen und Drittmittelprojekten stehen wir gerne zur Verfügung.

Interdisziplinäre Veranstaltungen, Tagungen und Panels

Das Q&Q-Lab stellt eine methodische Austauschplattform bereit, die einen interdisziplinären Austausch ermöglicht. Neben der Methodenlehre in den Versorgungswissenschaften, der Medizin und den Rehabilitationswissenschaften, bieten wir Workshops an, richten Tagungen und Panels zu methodischen und methodologischen Themen aus.

Veranstaltungsankündigung: Das Q&Q Lab organisiert in Kooperation mit dem Mixed-Methods Labor der Universität Oldenburg aktuell eine Pre-Conference des DKVF zum Thema „Theoretisch-methodische Weiterentwicklung zu Kontext in der Versorgungsforschung“. Dieses findet am 04.09.24 von 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr online statt.

Zur Anmeldung melden Sie sich bitte bei: Anna Zinkevich anna.zinkevich@uni-oldenburg.de und Sarah Uthoff sarah.uthoff@uni-oldenburg.de