Lehre und Studium

Infoveranstaltung: M. Sc. Versorgungswissenschaft am 13.06.2024

Für Studieninteressierte des Master-Verbundstudiengangs Versorgungswissenschaft findet am 13.06.2024 von 17.30 bis 18.30 Uhr eine Informationsveranstaltung via Zoom statt. Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte bei Frau Dräger aus dem Lehrsekretariat (lehrsekretariat-imvr@uk-koeln.de) dafür an. Die Zugangsdaten erhalten Sie einige Tage vor der Veranstaltung.

Prof. Dr. Nicole Ernstmann und Priv.- Doz. Dr. Ute Karbach stellen den Studiengang in der Veranstaltung vor. Interessierte und (noch) Unentschlossene haben außerdem die Möglichkeit Fragen an Dozierende und Absolventen zu stellen.

Der Master of Science Versorgungswissenschaft ist ein praxisorientierter Forschungsmaster, der Sie für Aufgabenfelder in Forschung, Entwicklung und Organisation von Versorgungskonzepten qualifiziert. Mögliche Arbeitgeber sind später bspw. Unternehmen der Gesundheitswirtschaft, Forschungseinrichtungen, Fach- und Interessensverbände (z.B. der Kassenärztlichen Bundesvereinigung), Versicherungsträger oder gesundheits- und sozialpolitische Einrichtungen.

Auf der Website des IMVR sowie des M.Sc. Versorgungswissenschaft (1-Fach) (uni-koeln.de) finden Sie weitere Informationen zu Studiengang und zur Bewerbung (Bewerbungsfrist: 15.07.2024).

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und Ihre Bewerbungen!

Flyer zum Master-Verbundstudiengang Versorgungswissenschaft

Master-Verbundstudiengang Versorgungswissenschaft

Seit dem Wintersemester 2015/2016 gibt es den neuen Masterstudiengang Versorgungswissenschaft, einen Verbundstudiengang der Humanwissenschaftlichen Fakultät und der Medizinischen Fakultät in Zusammenarbeit mit der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Die Versorgungswissenschaft ist ein multidisziplinäres Wissenschaftsgebiet, das sich mit den theoretischen und empirischen Grundlagen der Versorgung von Einzelnen und der Bevölkerung im Gesundheits- und Sozialwesen befasst. In ihrem fachübergreifenden Forschungsgebiet beschreibt und erklärt sie die Kranken- und Gesundheitsversorgung in ihren Rahmenbedingungen. Sie evaluiert die Wirksamkeit von Versorgungsstrukturen und -prozessen unter Alltagsbedingungen und trägt bei zur Entwicklung wissenschaftlich fundierter Versorgungskonzepte.

»Der Master-Verbundstudiengang Versorgungswissenschaft bildet das perfekte Bindeglied zwischen empirischer Forschung der sozialwissenschaftlichen Disziplin, Einblicke in das deutsche Versorgungssystem, medizinischen Grundlagen und wissenschaftlichem Arbeiten. Der Studiengang vermittelt wichtige theoretische und methodische Kompetenzen und fördert diese durch eigenständiges Arbeiten. Ich empfehle den Studiengang alldenjenigen Personen, die wissenschaftlich Arbeiten möchten und ihre Zukunft in der Forschung sehen.«

Thilo Dietz

[Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Psychoonkologischen Versorgungsforschung – Klinik I für Innere Medizin, Uniklinik Köln]

»Durch den Masterstudiengang Versorgungswissenschaft konnte ich unter anderem meine methodischen Kompetenzen erweitern und das deutsche Gesundheitssystem besser verstehen. Mittlerweile arbeite ich an der Charité in Berlin in Praxisentwicklungsprojekten und versuche so den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis herzustellen. Für diese Aufgabe kann ich einges aus dem Studium direkt anwenden.«

Christine Ackermann

[Ehemalige Studentische Hilfskraft am IMVR]

»Als Versorgungswissenschaftlerin weiß ich evidenzbasierte Konzepte von der direkten Patienten:innenversorgung bis zu obersten Führungsebene umzusetzen und auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. Ein Beispiel hierfür ist das Konzept der Magnet-Krankenhäuser. Im Master-Verbundstudiengang Versorgungswissenschaft habe ich gelernt neue Modelle und Konzepte zu entwickeln, aber auch zu implementieren. Wenn Sie wissen möchten, was ein Magnet-Krankenhaus ist, hören Sie sich gerne den Podcast an.«

Nora Kobertz

[Selbstständige Healtcare Consultant, www.kobertzconsulting.de ]

Allgemeine Informationen zum Master-Verbundstudiengang

- Regelstudienzeit: 4 Semester

- Art des Studiums: forschungsorientiertes Vollzeitstudium

- Abschlussgrad: Master of Science

- Studiengangsverantwortlicher: Prof. Dr. Nicole Ernstmann, Prof. Dr. Holger Pfaff

- Studienberatung Studierenden-Service-Center (SSC) Heilpädagogik der Humanwissenschaftlichen Fakultät

- Fachschaft Mail: fs-versorgung@uni-koeln.de

- Fachschaft Instagram: @fs_versorgungswissenschaft

- Ansprechpartnerin im IMVR: Priv.-Doz. Dr. Ute Karbach

- Flyer Masterstudiengang Versorgungswissenschaft

- Anmeldung für den Newsletter Master Versorgungswissenschaft

Weitere Informationen zu Studien- und Berufszielen, zu inhaltlichen Schwerpunkten, dem aktuellen Modulhandbuch oder zum Bewerbungsverfahren finden Studieninteressierte auf der Seite der Humanwissenschaftlichen Fakultät.

Detaillierte Infos und Antragformulare zum Bewerbungsverfahren finden Sie hier.

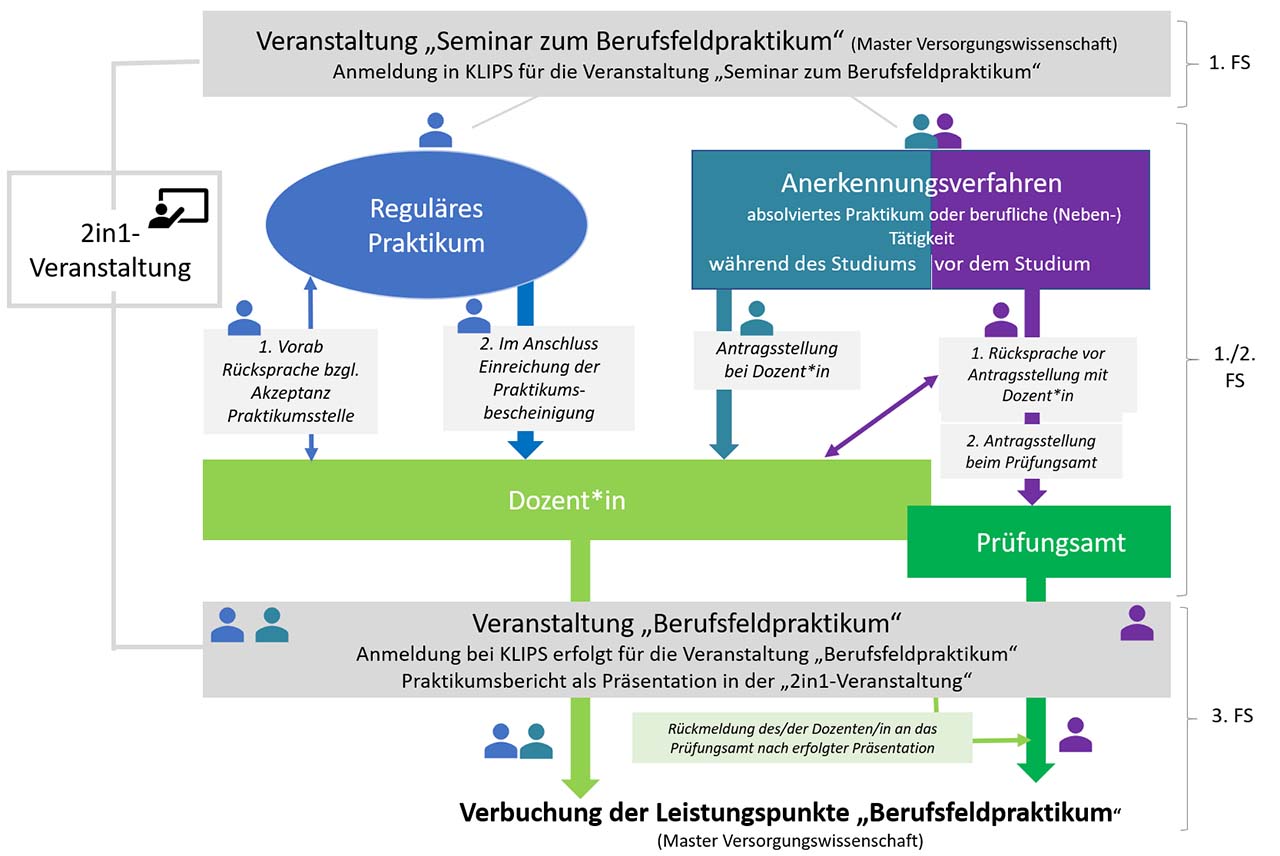

Berufsfeldpraktikum Master-Verbundstudiengang Versorgungswissenschaft

Im Rahmen des Master-Verbundstudiengangs Versorgungswissenschaft ist ein Praktikum in einer Versorgungseinrichtung (kurz: Berufsfeldpraktikum) zu absolvieren.

Zur Vorbereitung dieses Praktikums belegen Studierende des ersten Fachsemesters die Veranstaltung „Seminar zum Berufsfeldpraktikum“. Im Rahmen dieser Veranstaltung erhalten Sie allgemeine Informationen zu den Zielen, dem Umfang eines Praktikums, potentiellen Praktikumseinrichtungen etc. Es können konkrete Fragen zum Praktikum beantwortet werden. Ebenso werden alle Fragen zur Möglichkeit der Anrechnung einer beruflichen (Neben-)Tätigkeit oder eines Praktikums, das Sie vor Ihrem Masterstudium absolviert haben, als Berufsfeldpraktikum erläutert. Im Anschluss an die Veranstaltung wird Ihnen für die aktive Teilnahme ein Leistungspunkt verbucht. Die Belegung der Veranstaltung „Seminar zum Berufsfeldpraktikum“ wird allen Studierenden im ersten Fachsemesters empfohlen, denn die Veranstaltung wird nur jeweils im Wintersemester angeboten.

Im Verlauf des 1. oder 2. Semesters können Sie Ihr Berufsfeldpraktikum absolvieren und/oder einen Antrag auf Anrechnung einer beruflichen Tätigkeit bzw. eines bereits absolvierten Praktikums als Berufsfeldpraktikum stellen.

Vor Start des Berufsfeldpraktikums halten Sie bitte mit dem/der zuständigen Dozenten/in (aktuell Frau Dr. Gisela Nellessen-Martens) Rücksprache.

Die Bescheinigung der Praktikumseinrichtung reichen Sie im Anschluss an das Praktikum beim zuständigen Dozierenden ein. Bitte halten Sie ebenso vor Einreichung eines Antrags auf Anrechnung einer beruflichen Tätigkeit oder eines bereits absolvierten Praktikums vorher mit dem o.g. Dozierenden Rücksprache.

Die Verbuchung von Leistungspunkten für das Berufsfeldpraktikum erfolgt erst, wenn Sie über Ihr (Berufsfeld-)Praktikum bzw. ihre berufliche Tätigkeit berichtet haben. Dieser Bericht erfolgt in Form einer Präsentation im Rahmen der Veranstaltung „Berufsfeldpraktikum“. Die Veranstaltungen „Berufsfeldpraktikum“ und „Seminar zum Berufsfeldpraktikum“ werden in Kombination (2in1-Veranstaltung) durchgeführt. Die Verbuchung der Leistungspunkte für Ihr „Berufsfeldpraktikum“ erfolgt im Anschluss an Ihre Präsentation durch den/die zuständige/n Dozenten/in bzw. bei einem Anrechnungsverfahren durch das Prüfungsamt (nach Rücksprache mit dem/der Dozenten/in).

Vorlagen und Links

- Dokumentenvorlage für die Erstellung einer Praktikumsbescheinigung (Praktikumseinrichtung)

- Antrag auf Anerkennung einer beruflichen Tätigkeit oder eines vor Beginn des Masterstudiums absolvierten Praktikums: Checkliste Anerkennungsverfahren, Vorlage für die Anerkennung einer beruflichen Nebentätigkeit, Antrag auf Anrechnung und Höherstufung

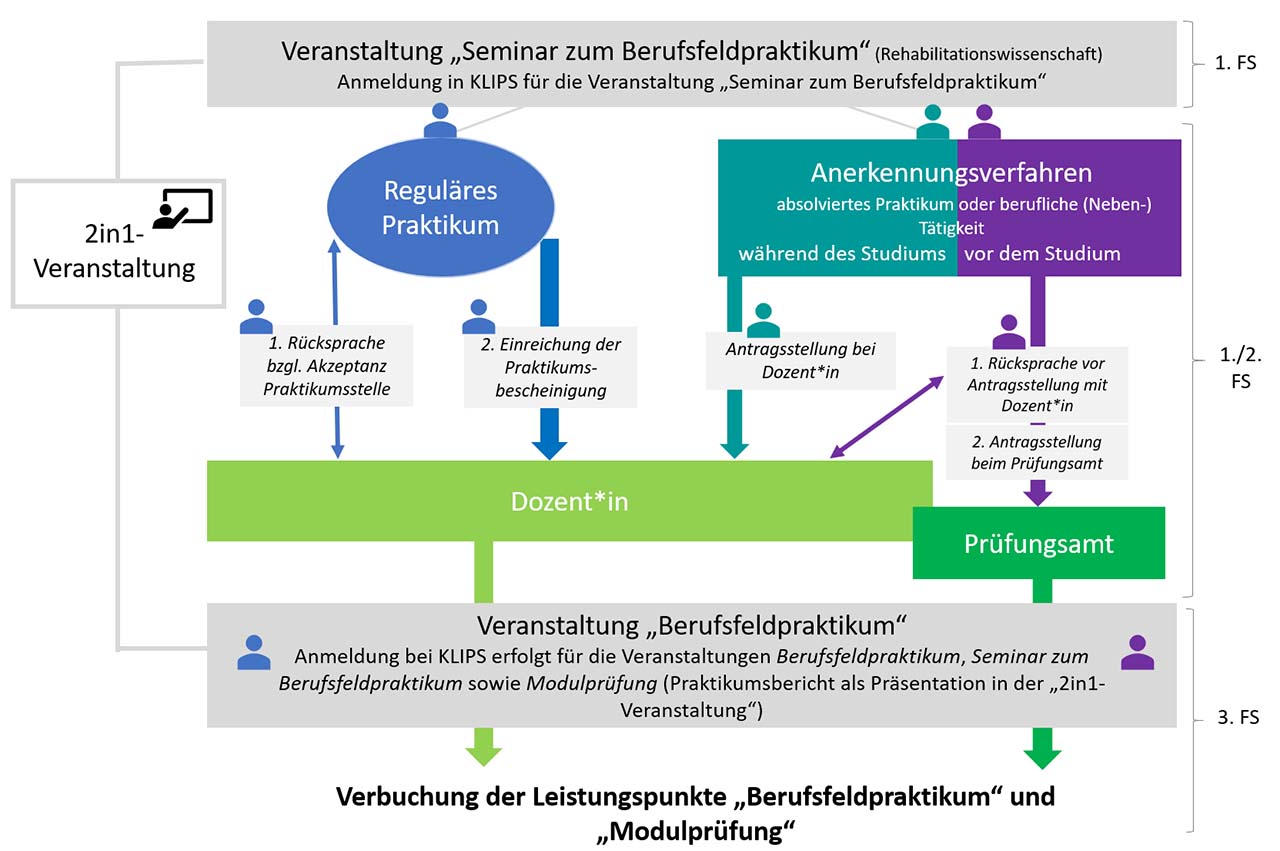

Berufsfeldpraktikum Master Rehabilitationswissenschaften

Im Rahmen des Studiengangs Master Rehabilitationswissenschaften ist ein Praktikum in einer Institution der rehabilitativen Praxis oder in einer Institution, die dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung zugeordnet werden kann, vorgesehen.

Zur Vorbereitung dieses Praktikums belegen Studierende des ersten Fachsemesters die Veranstaltung „Seminar zum Berufsfeldpraktikum“. Im Rahmen dieser Veranstaltung erhalten Sie allgemeine Informationen zu den Zielen, dem Umfang eines Praktikums, potentiellen Praktikumseinrichtungen etc. Es können konkrete Fragen zum Praktikum beantwortet werden. Ebenso werden alle Fragen zur Möglichkeit der Anrechnung einer beruflichen (Neben-)Tätigkeit oder eines Praktikums, das Sie vor Ihrem Masterstudium absolviert haben, als Berufsfeldpraktikum erläutert. Im Anschluss an die Veranstaltung wird Ihnen für die aktive Teilnahme ein Leistungspunkt verbucht. Die Belegung der Veranstaltung „Seminar zum Berufsfeldpraktikum“ wird allen Studierenden im ersten Fachsemesters empfohlen, denn die Veranstaltung wird nur jeweils im Wintersemester angeboten.

Im Verlauf des 1. oder 2. Semesters können Sie Ihr Berufsfeldpraktikum absolvieren und/oder einen Antrag auf Anrechnung einer beruflichen Tätigkeit bzw. eines bereits absolvierten Praktikums als Berufsfeldpraktikum stellen. Vor Start des Berufsfeldpraktikums halten Sie bitte mit dem oder der zuständigen Dozierenden (aktuell Frau Jana Neumann) Rücksprache. Die Bescheinigung der Praktikumseinrichtung reichen sie im Anschluss an das Praktikum bei dem/der zuständigen Dozierenden ein.

Bitte halten Sie ebenso vor Einreichung eines Antrags auf Anrechnung einer beruflichen Tätigkeit oder eines bereits absolvierten Praktikums vorher mit dem/der o.g. Dozierenden Rücksprache. Erst nach Einreichung der Praktikumsbescheinigung bzw. einer Bescheinigung Ihrer beruflichen Tätigkeit kann die Verbuchung der Leistungspunkte für das Berufsfeldpraktikum erfolgen.

Im 3. Semester nehmen Sie erneut an dem „Seminar zum Berufsfeldpraktikum“ (als Nachbereitungsseminar) teil und schließen das Modul mit der Abschlussprüfung in Form eines Praktikumsberichts (Präsentation) ab. Bitte melden Sie sich im 3. Semester in KLIPS für die Veranstaltungen „Seminar zum Berufsfeldpraktikum“ und „Berufsfeldpraktikum“ sowie für die Modulabschlussprüfung an. Die Verbuchung der Leistungspunkte für die Modulprüfung erfolgt im Anschluss an Ihre Präsentation durch den/die zuständige/n Dozenten/in.

Vorlagen und Links

- Dokumentenvorlage für die Erstellung eines Praktikumsvertrages (Praktikumseinrichtung)

- Antrag auf Anerkennung einer beruflichen Tätigkeit oder eines Praktikums

Die Studienordnung des Master-Verbundstudiengangs Versorgungsforschung sieht die Durchführung eines 4-wöchiges Praktikums während des Masterstudiengangs vor.

Alle Informationen dazu sowie zu der Möglichkeit, sich eine laufende oder abgeschlossene berufliche Tätigkeit oder ein Praktikum, das vor dem Studium absolviert wurde, anerkennen zu lassen, erfahren Sie in der Veranstaltung „Seminar zum Berufsfeldpraktikum“. Diese Veranstaltung sollte laut Studienplan im ersten Fachsemester besucht werden, sie wird einmal jährlich (im Wintersemester) angeboten.

Für die Teilnehmer*innen des Seminars sind folgende Formulare hinterlegt

- Bitte nutzen Sie dieses Formular für ein Praktikum, das Sie während des Masterstudiengangs absolvieren („Fall A“)

- Bitte nutzen Sie dieses Formular für die Anrechnung einer während des Masterstudiengangs ausgeübten beruflichen Nebentätigkeit als Berufsfeldpraktikum („Fall B“)

- Bitte nutzen Sie – nach vorheriger Absprache mit der/dem Dozent*in – folgenden Link für die Anrechnung von Leistungen, die vor Start des Masterstudiums erbracht wurden. („Fall C“)

Die Studienordnung des Master Rehabilitationswissenschaften sieht die Durchführung eines 4-wöchiges Praktikums während des Masterstudiengangs vor.

Alle Informationen dazu sowie zu der Möglichkeit, sich eine laufende oder abgeschlossene berufliche Tätigkeit oder ein Praktikum, das vor dem Studium absolviert wurde, anerkennen zu lassen, erfahren Sie in der Veranstaltung „Seminar zum Berufsfeldpraktikum“. Diese Veranstaltung sollte laut Studienplan im ersten Fachsemester besucht werden, sie wird einmal jährlich (im Wintersemester) angeboten. Ansprechpartnerin ist Frau Saskia Gollasch.

Für die Teilnehmer*innen des Seminars sind folgende Formulare hinterlegt

- Bitte nutzen Sie dieses Formular für ein Praktikum, das Sie während des Masterstudiengangs absolvieren („Fall A“)

- Bitte nutzen Sie dieses Formular für die Anrechnung einer während des Masterstudiengangs ausgeübten beruflichen Nebentätigkeit als Berufsfeldpraktikum („Fall B)

- Bitte nutzen Sie – nach vorheriger Absprache mit der/dem Dozent*in – folgenden Link für die Anrechnung von Leistungen, die vor Start des Masterstudiums erbracht wurden. („Fall C“)

Der Lehrstuhl für Medizinsoziologie (Leitung: Prof. Dr. Lena Ansmann) am IMVR ist mit der Vorlesung und den Seminaren der Medizinischen Soziologie (1. Vorklinisches Semester) und dem Querschnittsblock Prävention und Gesundheitsförderung (6. klinisches Semester) im Modellstudiengang Medizin sowie in den Masterstudiengängen Versorgungswissenschaft und Gesundheitsökonomie vertreten.

Bei konkreten Fragen zu unseren Lehrveranstaltungen wenden Sie sich bitte an das Lehrsekretariat im IMVR oder an das zuständige Studiendekanat bzw. Prüfungsamt. Allgemeine Infos zum Modellstudiengang Medizin finden Sie auf der Seite der Medizinischen Fakultät.

Nachfolgend finden Sie Informationen zu den vom Lehrstuhl für Medizinsoziologie angebotenen Lehrveranstaltungen.

Fachblock Medizinische Soziologie

Das Fach Medizinische Soziologie ist laut Approbationsordnung fester Bestandteil der vorklinischen Lehre im Medizinstudium. Aufgabe der Medizinischen Soziologie ist es, durch Gewinnung und Verbreitung von Erkenntnissen zu zwei wichtigen Problembereichen der Medizin Beiträge zu leisten:

- zum Problembereich gesellschaftlicher Einflüsse auf Entstehung und Verlauf von Krankheiten sowie die Förderung von Gesundheit (die sogenannte Soziologie in der Medizin)

- zum Problembereich gesellschaftlicher Einflüsse auf die Struktur und Funktion des medizinischen Versorgungssystems, deren Inanspruchnahme durch Patient*innen sowie die Leistungserbringung durch seine Berufsgruppen (die sogenannte Soziologie der Medizin)

Die Studierenden sollen neben den anderen Grundlagenfächern in der Vorklinik ebenso eine soziologische und damit gesellschaftliche Perspektive auf Gesundheit und Krankheit kennenlernen. Die Lehre orientiert sich im Wesentlichen am Gegenstandskatalog des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP). Die Vorlesungsinhalte finden Sie in ILIAS und KLIPS hinterlegt. Die Lehrinhalte sind eng mit dem Fach Medizinische Psychologie abgestimmt.

Die Lehre im Fach Medizinsoziologie findet im 1. vorklinischen Semester statt und besteht aus einer Vorlesungsreihe (geöffnet für Master Versorgungswissenschaft und Master Gesundheitsökonomie) und begleitenden Kleingruppenseminaren. Während die Vorlesung theoretisches Grundlagenwissen vermittelt und einen Überblick über zentrale medizinsoziologische Themen gibt, erlernen die Studierenden im Seminar erste Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbeiten. Die Studierenden durchlaufen den Forschungsprozess einer medizinsoziologischen Studie von der Entwicklung einer Fragestellung bis zur Beantwortung mittels einer eigenen ersten Datenerhebung unter Nutzung von Methoden der empirischen Sozialforschung (Befragungen oder Interviews).

Das Fach Medizinsoziologie ist Teil der mündlich-praktischen Äquivalenzprüfung nach dem 4. vorklinischen Semester. Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei den für Sie vorgesehenen Prüfenden, um Termine für etwaige Vorbesprechung zu vereinbaren.

Querschnittsbereich Prävention und Gesundheitsförderung

Ein Großteil der in Deutschland vorherrschenden Erkrankungen ist durch Prävention vermeidbar. Daher sind neben der Konzentration auf das Verstehen und Behandeln von Erkrankungen, auch Grundlagen der Prävention und Gesundheitsförderung Teil des Medizinstudiums. Während sich Prävention mit der Vermeidung oder Verminderung von Krankheiten und deren Folgen befasst, nimmt die Gesundheitsförderung die Stärkung von Ressourcen in den Blick, die uns gesund halten.

Der Querschnittsbereich Prävention und Gesundheitsförderung findet im 6. klinischen Semester statt (geöffnet für Master Versorgungswissenschaft und Master Gesundheitsökonomie) und besteht aus einer Vorlesungsreihe. Es werden Grundlagen und Anwendungsbereiche der Prävention von Krankheiten und der Förderung von Gesundheit behandelt. Die Vorlesungsinhalte finden Sie in ILIAS und KLIPS hinterlegt.

Wissenschaftliche studentische Projekte

Das Format der wissenschaftlichen Projekte bietet Studierenden der Humanmedizin die Möglichkeit, Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens in einem konkreten medizinsoziologischen Kontext zu erlernen und anzuwenden. Die Bearbeitungszeit eines wissenschaftlichen Projekts sollte insgesamt ca. 6 Wochen betragen (inklusive Vorbereitung, praktische Durchführung und Schreiben des Projektberichtes).

Weitere Informationen und Unterlagen zum Format der wissenschaftlichen Projekte finden Sie in ILIAS

Das IMVR schreibt regelmäßig Themen für wissenschaftliche Projekte aus, die Sie unten finden können. Bitte kontaktieren Sie zunächst die dort genannten Ansprechpartner und beachten Sie, ob Themen bereits als vergeben gekennzeichnet sind. Über die hier genannten Themen hinaus, haben wir in der Regel keine Themen anzubieten.

Sport- und Bewegungstherapie sind eine großartige Möglichkeit, die Lebensqualität von Krebspatient*innen zu verbessern. Es gibt bereits zahlreiche Studien, die das Potenzial dieser Therapieform belegen. Regelmäßige Bewegung hilft Nebenwirkungen zu reduzieren und die Lebensqualität zu steigern. Leider ist diese Therapieform noch nicht flächendeckend verfügbar und es gibt kaum Zugangsmöglichkeiten für Patient*innen. Um allen Betroffenen den Zugang zur Bewegungstherapie zu ermöglichen, werden im Rahmen des MOVE-ONKO-Projekts in drei Erhebungszeiträumen bestehende und sich verändernde Strukturen evaluiert.

Besonders spannend ist dabei der Austausch und die Zusammenarbeit in einem multidisziplinären Setting, den sozialen Netzwerken, denn nur so kann ein zielgerichteter Versorgungsweg im Bereich der Bewegungstherapie implementiert werden.

Studierende habe die Möglichkeit unterstützend im Projekt tätig zu werden, indem gemeinsame Interviewauswertungen und -aufbereitungen erfolgen. Interessierte Studierende können sich an Saskia Blütgen unter saskia.bluetgen@uk-koeln.de wenden.

Das Potenzial der Nutzung Künstlicher Intelligenz in der alltäglichen Gesundheitsversorgung scheint derzeit nahezu unbegrenzt. In der Realität kommen viele KI-Lösungen bisher noch wenig zum Einsatz. Grund dafür könnte sein, dass die Voraussetzungen für den zielführenden und legitimen Einsatz von KI nicht gegeben sind. Dieser Aspekt wird in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Begriff ‚AI Maturity‘ bezeichnet.

Aufgabe in diesem wissenschaftlichen Projekt ist die Erstellung eines narrativen Reviews zum Konzept ‚AI Maturity‘ mittels internationaler Literatur.

- Literaturrecherche: Durchführung einer Literaturrecherche in wissenschaftlichen Datenbanken und Fachzeitschriften, um relevante Studien, Artikel und Berichte zu identifizieren.

- Datenanalyse: Zusammenfassung und kritische Analyse der gesammelten Literatur.

- Synthese: Erstellung einer übersichtlichen Zusammenfassung der Erkenntnisse

Interessierte Studierende können sich an Prof. Dr. Lena Ansmann unter lena.ansmann1@uk-koeln.de wenden.

Third-Party Disability im Sinne der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation bezeichnet die Beeinträchtigung, die Familienmitglieder und enge Freunde aufgrund der Behinderung oder chronischen Erkrankung einer anderen Person erleben. Es umfasst Einschränkungen in der Teilhabe, den zwischenmenschlichen Beziehungen und den sozialen Aktivitäten dieser Angehörigen aufgrund der gesundheitlichen Situation ihres nahestehenden Menschen. Ziel ist es, vorhandene wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln, zu analysieren und zu synthetisieren, um ein umfassendes Verständnis für die Herausforderungen und Bedürfnisse von Angehörigen von Menschen mit Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen zu entwickeln.

Studierende haben die Gelegenheit, sich in diese Thematik zu vertiefen und zu forschen, indem sie eine systematische Literaturrecherche zum Thema Third-Party Disability durchführen oder alternativ Interviews mit Betroffenen auswerten. Interessierte Studierende können sich an Anna Zinkevich und Tamara Schwertel unter anna.zinkevich@uni-oldenburg.de und tamara.schwertel@uk-koeln.de wenden.

Aufgaben:

- Literaturrecherche: Durchführung einer systematischen Literaturrecherche in wissenschaftlichen Datenbanken und Fachzeitschriften, um relevante Studien, Artikel und Berichte zu identifizieren.

- Datenanalyse: Zusammenfassung und kritische Analyse der gesammelten Literatur, um Muster, Trends und Forschungslücken im Bereich Third-Party Disability zu erkennen.

- Synthese: Erstellung einer übersichtlichen Zusammenfassung der Erkenntnisse

oder

- Literaturrecherche: Durchführung einer systematischen Literaturrecherche in wissenschaftlichen Datenbanken und Fachzeitschriften, um relevante Studien, Artikel und Berichte zu identifizieren.

- Analyse von Interviews: Analyse bestehender Interviews von Parkinsonangehörigen mithilfe der Grounded Theory oder der Qualitativen Inhaltsanalyse.

Die Thematik der medizinischen Nichtreproduktion gewinnt zunehmend an gesellschaftlicher Relevanz und Kontroversität. Unter diesem Begriff fallen medizinische Interventionen wie Schwangerschaftsabbrüche, Sterilisation und Vasektomie und weitere Maßnahmen. Diese Eingriffe sind nicht nur medizinische Praktiken, sondern auch von sozialen und ethischen Aspekten geprägt, die vielfältige Diskussionen auslösen.

Studierende haben die Gelegenheit, sich in diese Thematik zu vertiefen und zu forschen, indem sie Literaturanalysen und Reviews zu aktuellen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten im Bereich der medizinischen Nichtreproduktion anfertigen. Interessierte Studierende können sich an Tamara Schwertel unter tamara.schwertel@uk-koeln.de wenden.

Studierende haben die Gelegenheit, sich in diese Thematik zu vertiefen und zu forschen, indem sie eine systematische Literaturrecherche zu den Versorgungserfahrungen von Brustkrebspatient*innen durchführen oder alternativ bestehende Freitextantworten aus dem Forschungsprojekt Emma auswerten. Interessierte Studierende können sich an Tamara Schwertel unter tamara.schwertel@uk-koeln.de wenden.

Aufgaben:

- Literaturrecherche: Durchführung einer systematischen Literaturrecherche in wissenschaftlichen Datenbanken und Fachzeitschriften, um relevante Studien, Artikel und Berichte zu identifizieren

- Datenanalyse: Zusammenfassung und kritische Analyse der gesammelten Literatur, um Muster, Trends und Forschungslücken zu erkennen

- Synthese: Erstellung einer übersichtlichen Zusammenfassung der Erkenntnisse

oder

- Analyse von Interviews: Analyse bestehender Freitextantworten von Patient*innen mit Brustkrebs mithilfe der Grounded Theory oder der Qualitativen Inhaltsanalyse

Masterarbeiten an der Humanwissenschaftlichen Fakultät

Das Team des IMVR schreibt regelmäßig Themen für Abschlussarbeiten für Studierende der Humanwissenschaftlichen Fakultät aus. Wenn Sie sich für ein ausgeschriebenes Thema interessieren, dann kontaktieren Sie bitte zunächst die/den jeweilige:n Ansprechpartner:in.

Wichtige Informationen zur Anmeldung und Abgabe sowie zu formalen Kriterien von Masterarbeiten entnehmen Sie bitte der Webseite des Prüfungsamts Heilpädagogik.

Bei Fragen steht Ihnen das Lehrsekretariat (lehrsekretariat-imvr@uk-koeln.de) zur Verfügung.

Hier finden Sie einige Informationen, die für die Erstellung Ihrer Masterarbeit hilfreich sein können

Tipps und Hilfestellungen für die Erstellung einer Masterarbeit

- Leitfaden für wissenschaftliches Arbeiten (wird überarbeitet)

- Hinweis zur guten wissenschaftlichen Praxis der Universität zu Köln

- RefHunter: Manual zu Literaturrecherche in Fachdatenbanken

- Leitlinien für Forschungsberichte: Reporting guidelines for main study types

- Übersicht der verschiedenen Studiendesigns „A spotter’s guide to study designs“

- Seminar-Angebot von Cochrane Deutschland zur evidenzbasierten Medizin

- Literaturverwaltung mit Citavi: Das Programm kann über das Rechenzentrum der Universität zu Köln erworben werden.

Ausgeschriebene Themen für Masterarbeiten

Masterarbeit zum Thema „Einfluss der Technikakzeptanz von Patient:innen auf die Nutzung von Patientenportalen im Krankenhaus“

Gesucht wird ein/e Student:in, die interessiert ist an der Erstellung eines systematischen Reviews über die Einflussfaktoren auf die patient:innenseitige Nutzung von digitalen Patientenportalen im Krankenhaussetting. Der Fokus der ausgeschriebenen Masterarbeit soll dabei auf möglichen Unterschieden der Technikakzeptanz zwischen verschiedenen sozioökonomischen oder -demografischen Gruppen liegen.

Methodische Grundkenntnisse und Erfahrung mit systematischen Übersichtsarbeiten (z. B. Umgang mit bibliografischen Datenbanken, PRISMA-Schema) sind von Vorteil. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Frau Nina Goldberg (nina.goldberg@uk-koeln.de). Nach einem ersten kurzen Vorgespräch werden Sie gebeten, ein ca. 3-seitiges Exposé mit einer kurzen Einleitung (inkl. Quellen), geplanten methodisches Vorgehen (inkl. Suchterm), sowie ein vorläufiges Literaturverzeichnis anzufertigen.

Wir suchen interessierte Studierende, die sich in ihrer Masterarbeit mit dem Thema „Gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Behinderung“ beschäftigen möchten.

1. Die Masterarbeit basiert auf dem Projekt Zi-Ba: Barrieren, Bedenken und Machbarkeitsoptionen einer datenbasierten Gesundheitsversorgung von Menschen mit geistiger Behinderung (MmgB) in Deutschland“. In Deutschland liegen bislang keine validen Daten zur Versorgungssituation von MmgB vor. Ziel ist es deshalb, Barrieren, Bedenken und Machbarkeitsoptionen einer routinebasierten Versorgung von MmgB zu explorieren. In der Masterarbeit soll anhand einer systematischen Literaturrecherche bspw. der Frage nachgegangen werden, welche ethischen Aspekte (i. S. v. Barrieren und Bedenken) bei der Identifikation von MmgB in den Routinedaten berücksichtigt werden sollten.

Methodische Grundkenntnisse und Erfahrung mit systematischen Übersichtsarbeiten (z. B. Umgang mit bibliografischen Datenbanken, PRISM) sind von Vorteil. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Frau Saskia Gollasch (saskia.gollasch@uni-koeln.de). Nach einem ersten Vorgespräch werden Sie gebeten, ein ca. 3-seitiges Exposé (Auswahl und Herleitung der Forschungsfrage, geplantes methodisches Vorgehen, sowie ein vorläufiges Literaturverzeichnis) anzufertigen und mir zuzusenden.

2. Weitere Masterarbeiten zum Thema „Gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Behinderung“ könnten in einer systematischen Literaturrecherchen verschiedene Aspekte der gesundheitlichen Versorgung Menschen mit einer Behinderung untersuchen. Denkbar sind auch explorative, qualitative Untersuchungen.

Methodische Grundkenntnisse und Erfahrung mit systematischen Übersichtsarbeiten sowie Englischkenntnisse (d.h. Fähigkeit, wissenschaftliche Studien auf Englisch zu verstehen) sind von Vorteil. Bei Interesse senden Sie bitte ein ca. 3-seitiges Exposé mit einer Präzisierung des Themas (Auswahl und Herleitung der Forschungsfrage, geplantes methodisches Vorgehen, sowie ein vorläufiges Literaturverzeichnis) an Frau PD Dr. Ute Karbach (ute.karbach@uk-koeln.de).

Wir suchen interessierte Studierende, die sich in ihrer Masterarbeit mit der Nutzung von Patientenportalen im stationären Setting befassen möchten. Mittels der Methodik einer systematischen Literaturrecherche sollen dazu mögliche Determinanten einer entweder patienten- oder arztseitigen Nutzung erarbeitet werden.

Vorausgesetzt wird ein sicherer Umgang mit bibliographischen Datenbanken (z.B. PubMed) und Erfahrung in der Anfertigung systematischer Übersichtsarbeiten (vgl. PRISMA Statement). Bei Interesse senden Sie bitte ein ca. 3-seitiges Exposé mit einer kurzen Einleitung (inkl. Quellen), dem geplanten methodischen Vorgehen (inkl. Vorläufigem Suchterm) und einem Literaturverzeichnis (nach APA) an Herrn Florian Wurster (florian.wurster1@uk-koeln.de).

Vertiefende Literatur

Glöggler, M., & Ammenwerth, E. (2021). Improvement and Evaluation of the TOPCOP Taxonomy of Patient Portals: Taxonomy-Evaluation-Delphi (TED) Approach. Journal of Medical Internet Research, 23(10), e30701. DOI: 10.2196/30701

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Prisma Group. (2010). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. International journal of surgery, 8(5), 336-341. DOI: 10.1016/j.ijsu.2010.02.007

Masterarbeiten zum Thema „Maßnahmen der Organisationsentwicklung in Einrichtungen des Gesundheitswesens“

Wir suchen interessierte Studierende, die sich in ihrer Masterarbeit mit dem Thema „Maßnahmen der Organisationsentwicklung in Einrichtungen des Gesundheitswesens“ beschäftigen möchten.

In systematischen Literaturrecherchen könnten die Evidenz von verschiedenen Methoden der Organisationsentwicklung in Einrichtungen des Gesundheitswesens untersucht werden. Denkbar sind auch explorative, qualitative Untersuchungen.

Methodische Grundkenntnisse und Erfahrung mit systematischen Übersichtsarbeiten sowie Englischkenntnisse (d.h. Fähigkeit, wissenschaftliche Studien auf Englisch zu verstehen) sind von Vorteil. Bei Interesse senden Sie bitte ein ca. 3-seitiges Exposé mit einer Präzisierung des Themas (Auswahl und Herleitung der Forschungsfrage, geplantes methodisches Vorgehen, sowie ein vorläufiges Literaturverzeichnis) an Frau PD Dr. Ute Karbach (ute.karbach@uk-koeln.de).

Masterarbeiten zum Thema „Gesundheitliche Versorgung von Menschen mit einer Behinderung“

Wir suchen interessierte Studierende, die sich in ihrer Masterarbeit mit dem Thema „Gesundheitliche Versorgung von Menschen mit einer Behinderung“ beschäftigen möchten.

In systematischen Literaturrecherchen könnten verschiedene Aspekte der gesundheitlichen Versorgung Menschen mit einer Behinderung untersucht werden. Denkbar sind auch explorative, qualitative Untersuchungen.

Methodische Grundkenntnisse und Erfahrung mit systematischen Übersichtsarbeiten sowie Englischkenntnisse (d.h. Fähigkeit, wissenschaftliche Studien auf Englisch zu verstehen) sind von Vorteil. Bei Interesse senden Sie bitte ein ca. 3-seitiges Exposé mit einer Präzisierung des Themas (Auswahl und Herleitung der Forschungsfrage, geplantes methodisches Vorgehen, sowie ein vorläufiges Literaturverzeichnis) an Frau PD Dr. Ute Karbach (ute.karbach@uk-koeln.de).

Promovieren und Habilitieren

Wir unterstützen Sie gerne auf Ihrem Weg zur Promotion oder Habilitation an der Medizinischen oder Humanwissenschaftlichen Fakultät.

Informationen zur einer Promotion und Habilitation finden Sie auf der jeweiligen Seite der Fakultät:

Das IMVR ist im Bereich der Lehre in mehreren Studiengängen engagiert. Einen Schwerpunkt bildet der von Herrn Prof. Pfaff ins Leben gerufene Masterstudiengang Versorgungswissenschaft. Der Masterstudiengang ist ein Verbundstudiengang der Humanwissenschaftlichen und der Medizinischen Fakultät in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Am Lehrstuhl „Qualitätsentwicklung und Evaluation in der Rehabilitation“ ist zudem das Studienfach „Organisationsentwicklung“ im Masterstudiengang Rehabilitationswissenschaften angesiedelt. Zusätzlich ist das IMVR an der Humanwissenschaftlichen Fakultät in Lehramtsstudiengängen und im Bachelorstudiengang Heilpädagogik beteiligt.

Einen weiteren Schwerpunkt in der Lehre bildet die Medizinische Soziologie im Modellstudiengang Medizin der Medizinischen Fakultät.

Hier finden Sie alle wichtigen Termine im Rahmen Ihres Studiums

Lehrsekretariat

Frau Nina Dräger

Institut für

Medizinsoziologie,

Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft

Eupener Str. 129

50933 Köln (Braunsfeld)

- EG, Raum E.011

- Montag – Freitag von 09:00 – 13:00 Uhr

- +49 221 478-97129

- lehrsekretariat-imvr@uk-koeln.de

Bibliothek

Die IMVR-Bibliothek ist eine Präsenzbibliothek ohne Ausleihe. Präsenzexemplare sind Medien, die nicht ausgeliehen und nur vor Ort nach Terminabsprache benutzt werden können.

Bitte beachten Sie auch, dass kein öffentlicher Kopierer vor Ort ist.

In unserem Online-Katalog können Sie Literatur suchen. Zwecks Termin wenden Sie sich bitte an imvr-literatur@uk-koeln.de.

- Frau Jana Neumann

- 1.OG, Raum 1.004

- +49 221 478-97146

- jana.neumann@uk-koeln.de